HEALTH

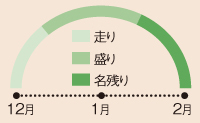

毎日のように野菜を見て、触って、感じた事実を基に、独自の野菜の見方・食べ方を確立してきた内田 悟さん。これまでの常識を覆すような、新たな野菜の魅力に出合える連載です。最終回のテーマは、盛りの「白菜」です。

[白菜]

[白菜]  鍋料理や漬物など、冬の和食に欠かせない白菜だが、原産地は中国。日本に根付いたのは明治から大正時代といわれており、意外と歴史は浅い。小松菜やチンゲン菜などと同じ、アブラナ科の野菜で、外葉はほのかな苦みがある。写真右の一般的な白菜のほか、中の葉の色が濃いオレンジ白菜や、食べきりサイズのミニ白菜も最近は人気。旬は、霜が降りる晩秋から冬で、盛りの1月には甘みもピークとなる。

鍋料理や漬物など、冬の和食に欠かせない白菜だが、原産地は中国。日本に根付いたのは明治から大正時代といわれており、意外と歴史は浅い。小松菜やチンゲン菜などと同じ、アブラナ科の野菜で、外葉はほのかな苦みがある。写真右の一般的な白菜のほか、中の葉の色が濃いオレンジ白菜や、食べきりサイズのミニ白菜も最近は人気。旬は、霜が降りる晩秋から冬で、盛りの1月には甘みもピークとなる。

白菜の目利きどころ

つぼみが詰まっている葉の頭頂部がキュッと詰まり、押すと弾力があるもの。カットしてみると、葉と葉の隙間がないもの。

つぼみが詰まっている葉の頭頂部がキュッと詰まり、押すと弾力があるもの。カットしてみると、葉と葉の隙間がないもの。 葉脈が左右対称緑色が濃すぎず、葉脈はほぼ左右対称で、白い部分が二等辺三角形のようになっているもの。

葉脈が左右対称緑色が濃すぎず、葉脈はほぼ左右対称で、白い部分が二等辺三角形のようになっているもの。 軸が真ん中500円玉大の軸が真ん中にあり、持つとズッシリ重いものは、栄養をほどよく吸収し、自然な速度で育ったもの。

軸が真ん中500円玉大の軸が真ん中にあり、持つとズッシリ重いものは、栄養をほどよく吸収し、自然な速度で育ったもの。

天日干しで旨みをアップ調理前に1時間ほど天日に干すと、ほどよく水分が抜け、甘みが増し、火も味もしっかり入る。保存するなら1/4カットのまま干して。

天日干しで旨みをアップ調理前に1時間ほど天日に干すと、ほどよく水分が抜け、甘みが増し、火も味もしっかり入る。保存するなら1/4カットのまま干して。 外側の葉から中心まで、

味わいの幅が広い白菜。

部位に合わせた調理を

白菜は、その90%以上が水分ですが、淡色野菜のなかでは、β-カロテンやビタミンCが豊富。食物繊維も多く、便秘の改善にも役立ちます。

「キュッと結球した旬の白菜は、今がまさに旬。緑色の外葉は風味が強く、中心にいくにしたがって柔らかく、甘くなっていきますから、その特性を生かした調理を考えましょう。緑の外葉は炒めものに。少し内側の緑が薄い葉は、中華風のうま煮のような、炒め蒸しに向きます。さらに内側の黄みがかった葉は、蒸し物や煮物、汁物に。中心は、サラダやスープ煮などがおすすめです。今回のレシピでも、使う部位を分けてあるので、ぜひ参考にしてください。」

「これまでいろいろな野菜料理をご紹介してきましたが、僕が伝えたかったことはいつだって同じ。『どんな野菜も、旬の時季がもっとも美味しく、体にもいい』ということです。みなさんが、それを毎日の食卓で実感してくれたら、本当にうれしい」(内田さん)

【縦切り】内側の白い部分は柔らかいので、縦切りにして歯応えを楽しんでも。細切りは、サラダにも使える。

【縦切り】内側の白い部分は柔らかいので、縦切りにして歯応えを楽しんでも。細切りは、サラダにも使える。 【そぎ切り】白く分厚い部分は、そぎ切りに。厚みが均等になり、断面が増えて、火が通りやすくなる。

【そぎ切り】白く分厚い部分は、そぎ切りに。厚みが均等になり、断面が増えて、火が通りやすくなる。 【葉は手でちぎる】アブラナ科の野菜は、金属が苦手。葉の部分は手でちぎったほうが、アクが出にくい。

【葉は手でちぎる】アブラナ科の野菜は、金属が苦手。葉の部分は手でちぎったほうが、アクが出にくい。

1955年、北海道生まれ。2005年にレストラン専門青果店「築地御厨」創業。本業のかたわら、2007年より一般消費者を対象に「やさい塾」を開講。http://www.yasaijyuku.com

1955年、北海道生まれ。2005年にレストラン専門青果店「築地御厨」創業。本業のかたわら、2007年より一般消費者を対象に「やさい塾」を開講。http://www.yasaijyuku.com

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

HEALTH

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

HAIR

PR

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2025年12月16日(火)23:59まで