HEALTH

さまざまな体の不調が表れる40代50代。気をつけてほしい病気の一つが糖尿病ですが、「生活習慣病」といわれるとおり発症には生活習慣の乱れが影響している場合が多く、その改善が予防策となります。糖尿病の基礎知識に加え、糖尿病を引き起こしうるNG習慣と、予防のためにできることを紹介します。

◆あわせて読みたい

糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)の値が慢性的に基準値よりも高くなってしまう病気です。

通常、食事などで血糖値が上昇すると、すい臓からインスリンというホルモンが分泌され、血糖値を正常な範囲にコントロールしようとします。しかし、何らかの原因でインスリンが不足したりうまく働かなかったりすると、血糖値が高い状態が続いてしまうのです。

糖尿病を放置していると、徐々に血管がもろくなっていき、神経や腎臓、目などに合併症を引き起こすおそれがあります。たとえば手足のしびれやピリピリ、チクチクする痛みは、糖尿病による神経障害の症状の一つです。合併症の進行によって、人工透析が必要になったり、失明や足の壊疽が起こる場合もあります。

また糖尿病によって、血管が硬くなる「動脈硬化」のリスクも高まります。動脈硬化は心筋梗塞や脳梗塞などの命に関わる病気の原因となります。

合併症の進行を防ぐためには糖尿病を早期に発見することが重要ですが、初期は自覚症状がない場合がほとんど。そのため定期的な健康診断を受けることが大切です。

また、糖尿病の原因は、遺伝的要素、加齢、ストレスなど多岐にわたりますが、生活習慣の乱れも原因の一つ。特に糖尿病を発症しやすくなる40代以降は、予防を意識して普段の生活を見直しましょう。

ここからは、糖尿病を引き起こす要因となるNG習慣について3つご紹介します。

糖尿病は食事内容に大きく影響を受けます。

特に、過食や高カロリー食、高脂肪食はインスリンの働きが追いつかなくなり、糖尿病を引き起こす原因になります。

また、糖尿病傾向にあると、インスリンの分泌不足、作用低下で血中の糖が細胞に取り込まれづらくなり、エネルギー不足の状態に。すると体はもっと糖質を欲しがり、その結果過食を引き起こすという悪循環に陥ることがあります。

運動を行うと、血中のブドウ糖がエネルギー源として多く消費され、血糖値のコントロールの助けとなります。逆に運動不足が続くとブドウ糖が十分に消費されないため、糖尿病のリスクは高まります。

また運動不足によって内臓脂肪が蓄積すると、インスリンの働きが悪くなり、血糖値が下がりにくくなってしまいます。

このため、日常的にまったく体を動かさない人ほど、糖尿病リスクは高いといえます。

過度なアルコールはインスリンを効きづらくして、高血糖の原因になります。

適度な飲酒は血糖値上昇を抑制するともいわれますが、飲酒の際は、つまみとして高カロリー食、高脂肪食をともなうこともあるので、実際は糖尿病リスクを高めることが多いといえます。

ここからは、糖尿病にならないために、生活習慣で気をつけるべきことを5つご紹介します。

1日3食を意識し、食事と食事の間隔を開けて食べることで、血糖値を安定させられます。朝だけ食事を抜いて昼夜にドカ食いしたり、偏った食事内容にしたりするのは避けて、主食、主菜、副菜を組み合わせたバランスのいい食事を摂りましょう。

たとえば、一般的にマヨネーズは原料の70%が植物油といわれています。

私達はさほど意識しないうちに高カロリー食、高脂肪食を体に取り入れていることがあるのです。

油を一切摂取してはいけないわけではありませんが、1日に摂取するカロリーの計算を行いつつ、適度な量にとどめましょう。

運動習慣があることは糖尿病リスクを下げます。意識的に体を動かしましょう。

特に食後の運動は、血糖値上昇を抑える効果があります。

食事直後の運動は消化吸収に悪影響を与えるので、食後1~2時間後くらいに15~30分間くらいの運動を行いましょう。軽いウォーキングなどがおすすめです。

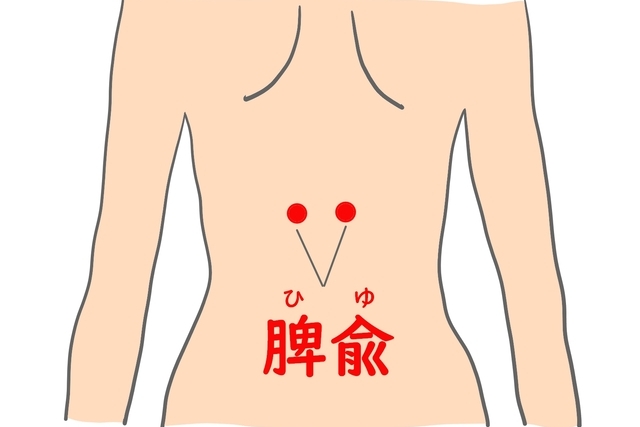

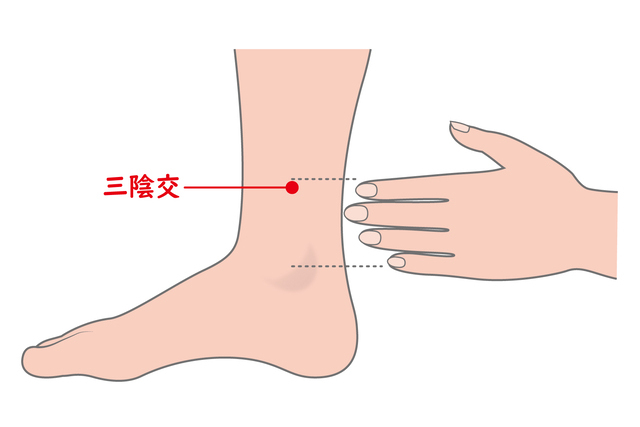

ツボ押しで消化吸収能力を高め、糖尿病の原因である肥満にならないための対策を行いましょう。特に「脾兪(ひゆ)」「三陰交(さんいんこう)」の2つのツボがおすすめです。

脾兪は、背中の腰椎あたりにあるツボです。正確には「気をつけ」の姿勢で両手を垂らし、両肘の先端を直線で結んだ第十二胸椎の位置から、外側に指2本分離れた場所にあります。

消化吸収機能を高め、食欲不振や慢性の下痢、倦怠感の改善が期待できます。

足のくるぶしの内側の出っ張りから、指4本分上の位置にあるツボです。冷えからくる胃腸の不調や、婦人科系のトラブルにおすすめです。

糖尿病にならないためには、生活習慣を改善することが大切ですが、漢方薬による体質改善もおすすめです。

漢方薬は、植物や鉱物など自然由来の生薬を含んでいて、一般的に西洋薬よりも副作用のリスクが低いといわれています。また、毎日飲むだけで済むので、気軽に試せるのもおすすめです。

糖尿病の対策には、「脂質代謝を改善、吸収を抑える」「血流を良くして血液中の老廃物を排出する」「自律神経を整えストレス過食を防ぐ」「水分代謝を促す」といった働きを持つ生薬を含む漢方薬を使用しましょう。

・防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)

脂質代謝を改善して脂肪燃焼を促し、たまった老廃物を便や汗と一緒に体外に排出する働きが期待できます。肥満や肥満にともなう高血圧、便秘の改善などに役立つ漢方薬です。

・大柴胡湯(だいさいことう)

自律神経のバランスを整えることでストレス過食を防ぐとともに、体の余分な熱を取り除いて脂質代謝を改善する働きが期待できます。ストレス過食や肩こり、頭痛などに用いられる漢方薬です。

漢方薬は体質との相性もとても重要です。体質に合わない漢方薬を使い続けても、本来期待する効果は得られないどころか、副作用を引き起こす場合もあります。漢方薬を使用する際は、漢方に精通した医師や薬剤師などにご自身に適した漢方薬を提案してもらいましょう。

教えてくれたのは…あんしん漢方(オンラインAI漢方)薬剤師 碇 純子さん

編集/根橋明日美 写真/PIXTAほか

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

HEALTH

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

HAIR

PR

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2025年12月16日(火)23:59まで