HEALTH

食後に強烈な眠気が襲ってくる、なんとなくイライラして集中できない…… 。「年齢のせいかな」と思っていたその不調、実は“血糖値スパイク”が原因かもしれません。気をつけたい血糖値スパイクの原因と、その対策について、わかりやすくお伝えします。

◆あわせて読みたい

【目次】

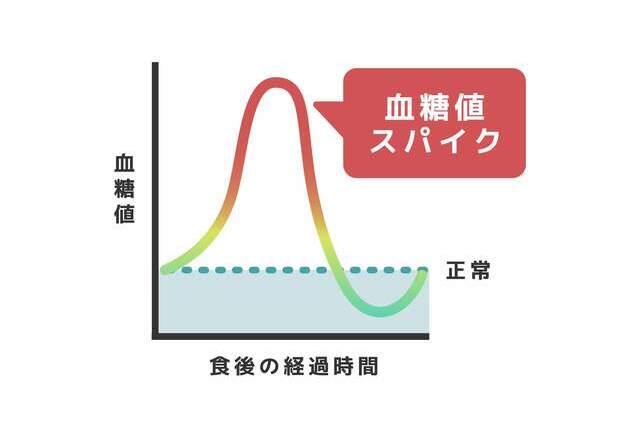

“血糖値スパイク”とは、食後に血糖値が急上昇した後、急激に低下する現象です。

血糖値とは血中のブドウ糖濃度のこと。血中のブドウ糖濃度は主に炭水化物を摂取することで上がり、インスリンの働きによってブドウ糖が肝臓や筋肉、細胞などに蓄えられることで下がります。

通常、血糖値の上昇・下降は緩やかですが、血糖値が急激に上下すると、眠気やイライラ、疲労感などが現れやすくなります。

40〜50代になると、ホルモンバランスの変化や基礎代謝の低下で血糖値のコントロールが難しくなり、スパイクが起こりやすくなるのです。

血糖値スパイクは、血管に大きな負担をかけます。これが繰り返されると動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な病気を発症するリスクが高まります。

また血糖値スパイクを起こす人は、放置すると糖尿病に移行する可能性が高く、糖尿病予備軍と呼ばれることも。

血糖値スパイクががんや認知症のリスクになるという報告もあります。

まずは以下のチェック項目に「はい」か「いいえ」で答えてみてください。

□ 朝食を摂らないことが多い

□ BMI値が25以上

□ 家族に糖尿病の人がいる

□ 早食いの傾向がある

□ 運動は週に3日未満

□ 週に3回以上、6時間以下の睡眠の日がある

「はい」の数はいくつでしたか? 0〜2個の方は低リスク、3〜4個の方は中程度リスク、5個以上の方は高リスク。3つ以上当てはまった方は注意が必要です。あなたの体は血糖値スパイクを起こしやすい状態かもしれません。

ここからは、チェックリストをもとに、血糖値スパイクを招くNG習慣を6つ紹介します。

「朝は食欲がないから抜いてしまう」という人もいるのではないでしょうか。実はこれ、大きなNG! 朝食を抜くと、空腹時間が長くなり、血糖値が低い状態が続きます。その状態で昼食を摂ると血糖値が急上昇しやすくなり、血糖値スパイクを招きます。

BMIとはボディマス指数と呼ばれる肥満度を表す指数です。「BMI = 体重kg ÷ (身長m)2」で算出できます。

BMI25以上が肥満と定義されています。肥満の場合、内臓脂肪が多い傾向もみられることがあります。内臓脂肪が多いとインスリンの働きが悪くなり、血糖値が上がりやすくなるのです。

遺伝的な影響も血糖値の変動に関係します。インスリンを分泌しにくい体質が遺伝することで、血糖値スパイクのリスクが高まることがあるのです。家族に糖尿病の人がいる場合は「自分はまだ平気」と思わず、予防を意識した生活を心がけたり、健康診断を定期的に受診したりしましょう。

「時間がないからつい早く食べちゃう」という場合、これも血糖値スパイクの原因に。食べるスピードが速いと、インスリンの分泌が間に合わず血糖値の上昇も急になります。さらに、急上昇した血糖値を下げようと後からインスリンが大量に出ると血糖値の急降下を招き、血糖値スパイクにつながります。

運動をしないと筋肉でのブドウ糖の消費量が減り、血糖値が上がりやすくなります。特に運動不足の人は筋肉量が少なく代謝も悪くなりがちです。

寝不足の日が続くと、食欲ホルモンの分泌や自律神経の乱れを招きます。

食欲ホルモンには食欲を抑えるレプチンと、食欲を高めるグレリンがあります。睡眠不足の状態では、レプチンの分泌量が減る一方でグレリンの分泌量が増え、食欲のコントロールが難しくなってしまうのです。

また、自律神経が乱れるとイライラして甘いものがほしくなることで、血糖値スパイクのリスクが高まります。

ここからは血糖値スパイクを防ぐ対策方法を紹介します。

早食いは、血糖値が急上昇する原因に。よく噛むことで満腹中枢が刺激され、自然と食べ過ぎも防げます。また唾液に含まれる酵素が消化を助け、胃腸への負担も軽減できます。

一口ごとに箸を置く習慣をつけたり、一口30回噛んだりすることを心掛けてみてください。固めの食材(ごぼう、れんこんなど)を取り入れると自然と噛む回数が増えるのでこちらもおすすめです。

野菜に含まれる食物繊維は、糖質の吸収をゆるやかにする働きがあります。血糖値の急上昇を防ぐには「野菜 → たんぱく質 → 炭水化物」の順に食べるのが理想的です。

まず最初にサラダやお浸しなどの副菜や、味噌汁などの汁物を食べることをイメージしてみてください。キャベツの千切りや温野菜を常備しておくと実践しやすいのでおすすめです。

パンや白米などの精製された炭水化物は、血糖値を一気に上昇させます。特に主食だけの食事(パンだけ、うどんだけ)は、血糖値スパイクの原因に。

ご飯は1膳の半分にして代わりに豆腐や卵を追加してみたり、パンだけの朝食を「卵+野菜スープ+全粒パン」にチェンジしたりすることで「主食+たんぱく質+野菜」のバランスを意識でき、糖質・炭水化物の摂りすぎ防止につながります。

GI(グリセミック・インデックス)とは、食後の血糖値の上がりやすさを示す数値のことです。低GIの食品は、血糖値がゆっくり上昇し、血糖値スパイクを防いでくれます。例えば、以下のようにいつもの食品を低GI食品に置き換えてみましょう。

・白米 → 雑穀米・玄米

・食パン → 全粒粉パンやライ麦パン

・うどん → そば(特に十割そば)

・じゃがいも → さつまいも・かぼちゃ

他にも、野菜はブロッコリー、トマト、オクラ、果物はグレープフルーツ、りんご、キウイ、タンパク質は豆類、ナッツ類、卵、大豆製品が低GI食品です。食材選びを工夫して、日々の食事に無理なく低GI食品を取り入れましょう。

血糖値スパイク対策には、不調を根本から改善する漢方薬の活用もおすすめです。

食後の眠気には、エネルギーを補い、胃腸の機能を高めてくれる「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」や脂質代謝の改善に役立つとされる「防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)」を選びましょう。

漢方薬は、毎日飲むだけで済むので忙しくて食事内容を工夫するのが大変という人も始めやすいのが魅力です。自分に合った漢方薬がわからない場合は、漢方薬に精通した医師や薬剤師などに相談して、自分の体質や症状に合った漢方薬を提案してもらいましょう。

教えてくれたのは…あんしん漢方(オンラインAI漢方)薬剤師 碇 純子さん

編集/根橋明日美 イラスト/PIXTA

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

HEALTH

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

HAIR

PR

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2025年12月16日(火)23:59まで