HEALTH

足の親指の付け根の痛みが気になる、ヒールの高い靴を履くのがつらくなってきたなどの悩みを抱えていませんか? それは、もしかすると外反母趾(がいはんぼし)が進行しているサインかもしれません。外反母趾は放っておくと、歩行そのものに影響を及ぼすことも。進行を抑え、痛みのない健康的な足を取り戻すために、原因や日常的にできる対策を紹介します。

◆あわせて読みたい

外反母趾とは、足の親指が小指側へ「く」の字のように曲がってしまう状態のこと。見た目にも変形していることがわかりやすく、曲がった親指の付け根部分が靴に当たり、強い痛みや痺れを感じることがあります。

また、進行すると靴を履いていなくても痛みを感じるようになり、痛みによって歩行に支障をきたす場合も。足全体のバランスが崩れて体重の負担が他の部位にかかり、足裏にタコができることもあるため放置しないようにしましょう。

外反母趾の原因には外的要因と遺伝的な要因が挙げられます。具体的に見ていきましょう。

外反母趾の大きな原因の一つが、足先の細い靴や足のサイズが合っていない靴を履いていること。つま先が細く尖っている靴は、親指の付け根から先の骨を圧迫します。この状態が長く続くと、足の骨に歪みが生じ、外反母趾につながってしまうのです。

特に、ヒールが高い靴は足の指に負担がかかりやすく、変形しやすくなります。このことから、外反母趾はパンプスやハイヒールなどを履く機会が多い女性によく見られます。

また、足にフィットしていない靴も、指に不自然な力がかかることで外反母趾につながることがあるため注意が必要です。

外反母趾は遺伝的な要素もあるとされています。もともと扁平足ぎみの人や、エジプト型と呼ばれる足の形をしている人は外反母趾になりやすい傾向があります。

扁平足とは足裏にあるアーチ(土踏まず)が低くなる、または消失している状態のこと。

人の足にはかかとからつま先への縦のアーチと、親指側から小指側にかけての横のアーチがあり、このアーチ構造は歩く際の衝撃を吸収し、体重を分散させる役割を持っています。

生まれつき扁平足気味だとこのアーチがうまく機能せず、親指側に負担がかかってしまうのです。また、もともとは扁平足でなくても、運動不足や加齢により足の筋肉が衰えると足のアーチが崩れやすくなります。

一方、エジプト型は、足の親指が一番長く、小指まで順番に短くなる足の形のこと。エジプト型の場合も体重がかかった際に親指に負担がかかりやすく、外反母趾になりやすくなります。

外反母趾対策で大切なのは「正しい靴選び」と「足の筋肉を鍛える習慣」を意識すること。具体的な対策方法を3つ解説します。

日常的に履いている靴を見直し、足に優しい靴を選びましょう。具体的には、ヒールが高くなく、足が靴の中で前後左右に動かない靴を選ぶことが大切です。

特に、足の甲を覆うアッパー部分が柔らかい素材の靴は、足の形にフィットし、圧迫感を和らげてくれます。新しい靴を買う際には必ず試着し、歩いた時に足にフィットしているか、圧迫感がないかを確認しましょう。

もし気に入っているけれど足にフィットしていないと感じる靴があるなら、インソール(中敷き)を活用するのも手。足裏のアーチをサポートし、親指への負担を軽減できます。

外反母趾の進行を防ぐためには、足の指をよく動かし、可動域を広げることも重要。簡単にできる運動としては、ホーマン体操がおすすめです。

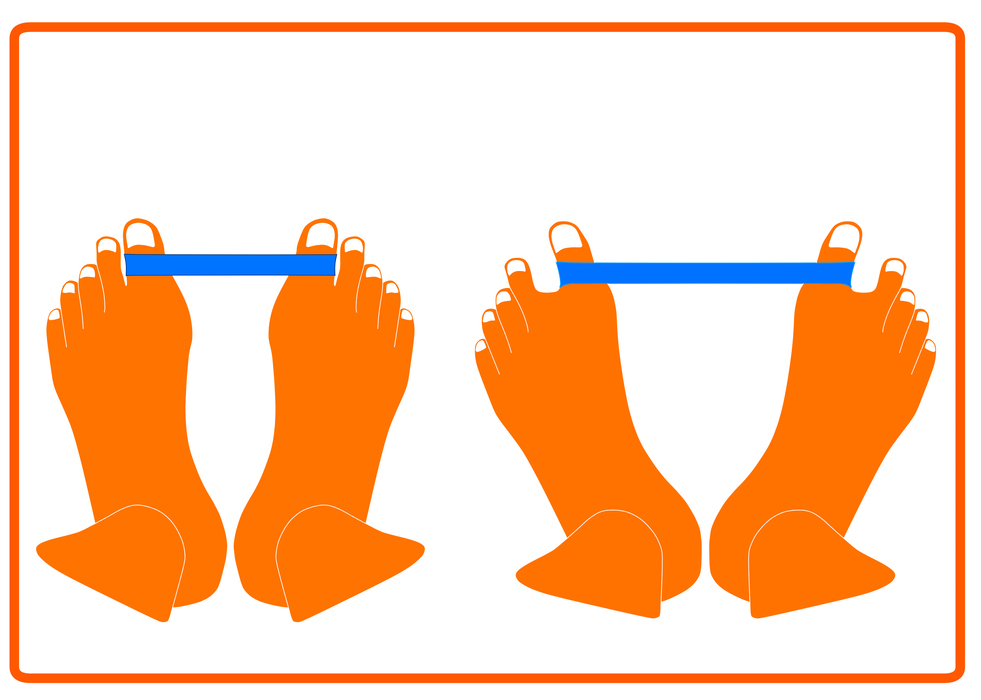

<足の指の可動域を広げるホーマン体操>

1.床に足を投げ出して座り、両足のかかとを合わせる。

2.両足の親指に幅の広いゴムバンドをかける。

3.かかとを合わせたまま支点にし、両足の足先を外側にゆっくりと広げる。

両足の足先を広げた際、ゴムバンドによって親指が内側に引っ張られます。これにより親指の矯正につながります。

また、足の指でグー・チョキ・パーの動きをすることも効果的。足の指の柔軟性が高まり、足全体のバランスの改善にもつながります。

足のアーチ崩れを予防するために、足裏にある筋肉を鍛えることも大切です。アーチの崩れを防ぐには、タオルギャザーというストレッチが効果的です。

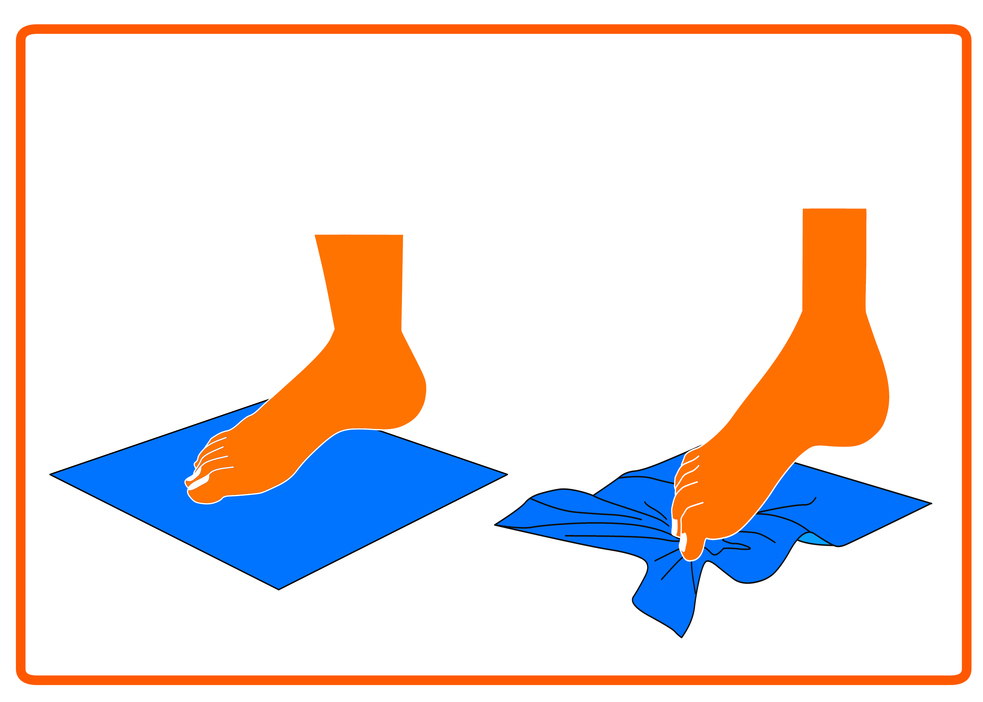

<タオルギャザーのやり方>

1.床にタオルを敷き、裸足をのせる。

2.かかとの位置を固定した状態で、つま先でタオルをたぐり寄せる。

タオルをたぐり寄せる動作により、つま先や足裏の筋肉を鍛えられます。最初は椅子に座って行い、慣れてきたら立って体重をかけながら実践してみましょう。

すでに外反母趾が進行し、足の痛みや痺れがつらい場合には、漢方薬の力を借りるのも選択肢の一つ。漢方医学では、痛みや痺れは血流などが滞り、体に余分な熱や水分が溜まることで起こると考えます。

そのため、「血流を改善する」「炎症を鎮める」「水分代謝を改善する」などの働きがある漢方薬を選び、外反母趾による痛みや痺れに根本からアプローチします。

・疎経活血湯(そけいかっけつとう)

血行を促進して筋肉や関節に不足している栄養を補い、関節の痛みや痺れを改善する働きがあります。冷えて痺れや痛みがある人に用いる漢方薬です。

・桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう)

水分代謝を良くするとともに、体を温めて神経痛や関節痛を和らげます。慢性的に冷えがあり、手足の痺れや痛み、こわばりがある人に用いる漢方薬です。

ただし、漢方は体質に合わないものを服用すると逆効果になりかねません。服用する場合は漢方薬に詳しい薬剤師や医師に相談して、自分に合ったものを選ぶようにしましょう。

教えてくれたのは…あんしん漢方(オンラインAI漢方)薬剤師 碇 純子さん

編集/根橋明日美 イラスト・写真/PIXTAほか

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

HEALTH

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

HAIR

PR

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2025年12月16日(火)23:59まで