HEALTH

トイレに行ったのになんだかまだすっきりしない、尿を出し切れていない感じがするなどのお悩みを抱えていませんか? そのモヤモヤや不快感を放っておくと、生活の質を下げてしまうことも。「残尿感」に悩む女性のために、その原因と、自宅でできるセルフケアについて詳しく解説していきます。

◆あわせて読みたい

残尿感の原因には、実際に膀胱に尿が溜まっているケースと、尿は残っていないのにすっきりしないケースがあります。考えられる主な原因を4つ紹介します。

残尿感の原因の一つが、膀胱が過敏になり、少ししか尿がたまっていないのに尿意を感じる「過活動膀胱」です。これは、脳と膀胱をつなぐ神経の伝達がうまく機能せず、膀胱のコントロールができなくなることで起こります。

過活動膀胱は脳梗塞やパーキンソン病などの脳の障害、脊髄損傷、骨盤底筋の衰え、男性の場合は前立腺肥大症などが原因で起こります。加齢による影響によって起こったり、明確な原因がわからなかったりすることも少なくありません。

残尿感以外にも、急に我慢できない尿意がくる、トイレが異常に近いといった症状がある場合は過活動膀胱の可能性が考えられます。

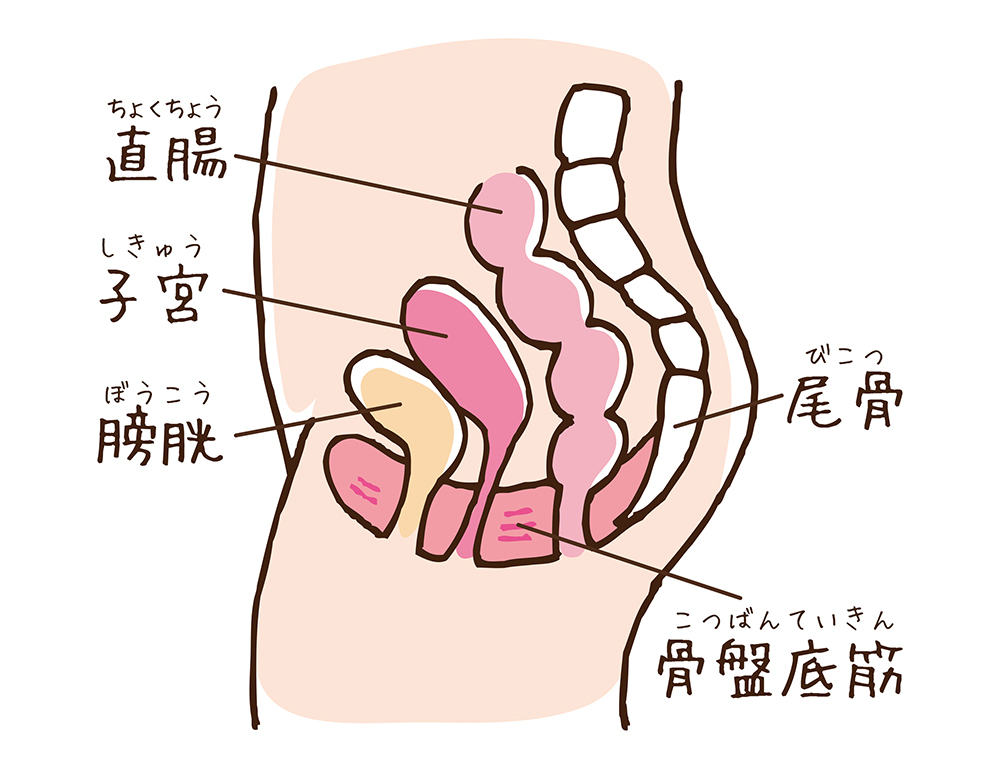

女性の場合、出産経験や加齢の影響で骨盤底筋がゆるみやすくなります。骨盤底筋は膀胱や子宮などの臓器を支えている筋肉です。これが衰えると、臓器が下がり尿道を圧迫してしまうことも。その結果、しっかり排尿できず、残尿感を引き起こすのです。

これは骨盤臓器脱といい、慢性的なせきがある人や便秘を繰り返す人、仕事などでよく重い荷物を持つ人、肥満体型の人など、腹圧のかかりやすい生活をしている人に多い傾向があります。

膀胱炎や腎盂腎炎(じんうじんえん)などの感染症の症状の一つとして残尿感が起こることもあります。膀胱炎は細菌感染によって膀胱が知覚過敏になる病気で、炎症によって膀胱が敏感になり、残尿感へとつながってしまうのです。女性がなりやすい傾向にあり、ストレスや疲労などによって免疫力が低下していると発症しやすくなります。

腎盂腎炎は細菌が尿を作る腎臓に到達し、炎症が起こる病気です。残尿感や排尿時の痛みなどの膀胱炎のような症状以外に、背中や腰の痛み、発熱などがみられます。

意外と見落とされがちなのが、日々の生活習慣です。水分の摂り過ぎや、アルコールやカフェインを含む飲み物を頻繁に摂ることは、膀胱を刺激し、尿意を増やす要因になります。

さらに、糖尿病の初期症状として残尿感が現れることも。糖尿病によって排尿のコントロールに関わる神経が影響を受け、膀胱の機能が低下して残尿感や頻尿などにつながります。

「残尿感は気になるけれど、病院で診てもらうほうがいいの?」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。残尿感に加えて以下の症状がみられる場合は感染症が隠れている可能性があるため、すぐに泌尿器科や内科を受診しましょう。

・排尿時に痛みがある

・頻尿が激しい

・腰痛や発熱がある

また、尿が泡立つ、にごる、甘いような匂いがする、といった症状がある場合は糖尿病の疑いがあります。自己判断せず医師の診断を受けることが大切です。

病気が隠れていないとわかったら、自宅でできるケアに取り組んでみましょう。体の内側と外側から整えることで、残尿感の緩和や解消につながります。具体的なセルフケアを4つ紹介します。

残尿感の軽減には、骨盤底筋を鍛える「骨盤底筋体操」が有効です。

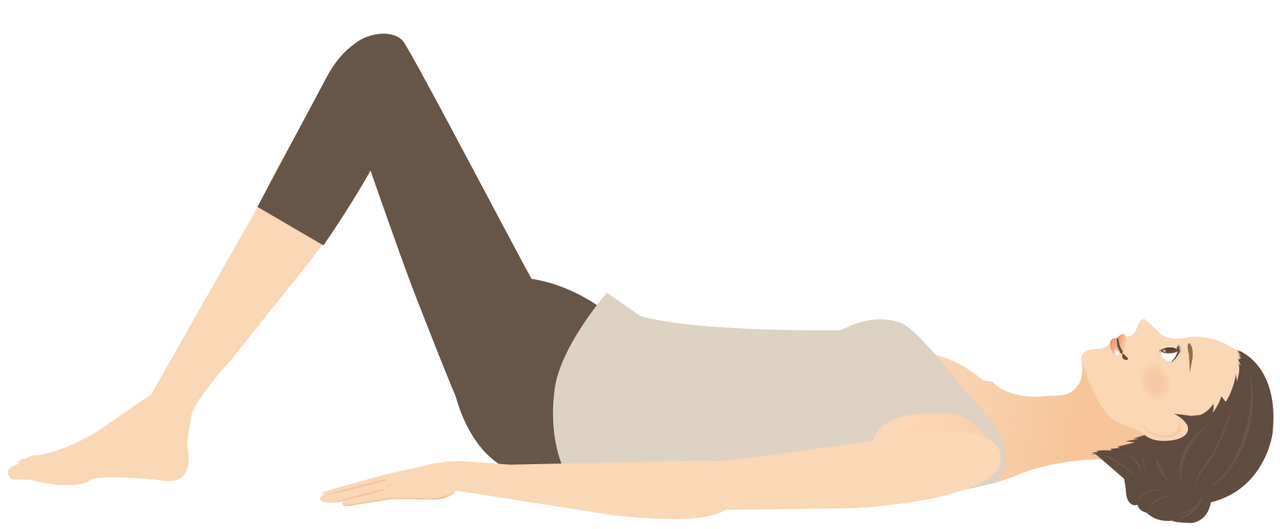

<骨盤底筋体操の基本の方法>

(1) 仰向けに横になり、両ひざを軽く立てて肩幅程度に開く

(2) 尿道や膣、肛門を締める

(3) ゆっくり戻す

これを5〜10回繰り返しましょう。お腹に力を入れると腹圧がかかってしまい逆効果です。椅子に座った状態でもOK。やりやすい姿勢で行いましょう。

また、日常生活の中でも骨盤底筋を意識することが大切。電車の中や料理中などに骨盤底筋体操をするのも効果的です。

膀胱トレーニングとは、排尿の間隔を少しずつ延ばすことで、膀胱の容量を広げるトレーニングのこと。尿意を感じても我慢して、トイレに行く頻度を減らします。最初は5分程度から始め、10分、15分と徐々に延ばして最終的には2〜3時間我慢できるように目指しましょう。

ただし、感染症の疑いがあるときには症状が悪化することもあるので、必ず医師の指導のもとで行ってください。

水分補給は大切ですが、飲み物や飲む量によっては残尿感につながる可能性があります。就寝前の大量の水分摂取や、利尿作用のあるカフェイン、アルコールの多量摂取は控えめに。冷たい飲み物は内臓が刺激されて、トイレに行きたくなる可能性があります。そのため、白湯やノンカフェインのハーブティーなど、体に優しい飲み物を選ぶのがおすすめです。

また、食事は糖質や脂質に偏らないよう心がけ、栄養バランス良く摂ることが大切。主食・主菜・副菜・汁物を揃え、栄養が偏らないよう様々な食材を組み合わせることを意識しましょう。

体質に合わせた漢方薬を試してみるのも一つの方法です。残尿感には「水分代謝を良くして余分な水分を排出する」「膀胱などの炎症を鎮める」「泌尿器系の機能を正常化する」などの働きがある漢方薬を選び、根本改善を目指します。

・清心蓮子飲(せいしんれんしいん)

水分代謝を調整して余分な水分を排出するとともに、炎症を鎮めて尿路の機能を正常化する作用のある漢方薬です。頻尿、残尿感、排尿痛などに用いられます。

・八味地黄丸(はちみじおうがん)

体を温めて加齢に伴い衰えた泌尿器系に働きかける漢方薬です。排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、軽い尿漏れなどに用いられます。

漢方は体質によって合う・合わないがあります。服用する際には、漢方薬に詳しい薬剤師や漢方専門医に相談してから始めると安心です。

教えてくれたのは…あんしん漢方(オンラインAI漢方)薬剤師 碇 純子さん

編集/根橋明日美 写真/PIXTAほか

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

HAIR

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

2026年3月16日(月)23:59まで

2026年3月16日(月)23:59まで

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで