HEALTH

年齢を重ねるにつれて夏の暑さがこたえるようになったと感じる人は少なくありません。夏を元気に過ごすために、漢方医学の知恵を取り入れながら、夏バテの原因やタイプに合ったセルフケアをご紹介します。

◆あわせて読みたい

体のだるさや食欲不振、やる気の低下などを引き起こす夏バテ。夏バテは、暑さによる体力の消耗、水分やミネラル不足、屋外と冷房の効いた屋内の寒暖差などによる自律神経の乱れなどによって起こります。

さらに、熱帯夜が続けば睡眠の質が低下して体力が回復しなかったり、食欲が落ちて栄養不足になったりすることも夏バテの原因の一つです。

漢方医学では、夏バテは「湿邪(しつじゃ)」や「暑邪(しょじゃ)」といった“邪気”が体に入り、臓器に負担がかかることで起こると考えます。

湿邪は過剰な湿気のことで、梅雨から夏にかけて多湿な気候が続く時期に多く、栄養や水分の生成に関わる「脾(ひ)」の働きに影響します。主に消化吸収などの機能に関係する脾が弱ると、消化不良や食欲不振によってエネルギー不足の状態に陥るのです。

暑邪は過度な暑さのことで、血流や精神のバランスを司る「心(しん)」に負担をかけます。暑さによって体の水分を消耗すると、心臓に負担がかかるほか、口の渇きや多汗などにつながります。

漢方医学では、夏バテはエネルギーや水分が不足している、水分の巡りが悪いなどといった体質の人がなりやすいと考えます。ここではタイプ別に夏バテになりやすい人の特徴を解説します。

気虚(ききょ)は、生命活動のためのエネルギー「気(き)」が不足している状態のこと。気は全身に栄養や水分を巡らせたり、内臓の働きを高めたりする働きがあります。

冷房の使い過ぎや冷たい飲食物を摂ることが多い場合、脾が冷えて栄養や水分が十分に作られず、気が不足します。その結果、疲れやすく、胃もたれや夏風邪などの不調がよく見られます。

陰虚(いんきょ)は体全体の水分や栄養が不足して乾燥状態になること。夏は暑さによる発汗で体を潤す働きのある水分が汗とともに流れ出てしまいがちな季節です。

さらに、水分とともに体に必要な栄養も作り出せないことで、さまざまな不調につながるのです。体に熱がこもり、ほてりやのぼせ、渇きを感じやすい、イライラ、不眠などの不調がみられるようになります。

水滞(すいたい)は、体内の水分代謝がうまくいかず、余分な水が体に溜まっている状態のこと。湿度が高い日本の夏では、汗をかいても体の中の余分な水分がうまく排出されず、脾が冷えて働きが弱くなりやすい傾向にあります。

溜まった水分が滞ることで、むくみや重だるさ、腹痛、冷えなどの不調が出やすくなります。

漢方医学では、夏バテ対策には夏の暑さを冷ましつつ胃腸を労ることが重要と考えます。体質を意識した対策を紹介します。

体を適度に動かして筋肉をつけ、水分代謝を上げましょう。筋肉は血液や水分の循環に深く関わっており、筋肉をつけることで水分の巡りをよくして余分な水分の排出を促すことにつながります。

激しい運動ではなく、ストレッチやヨガ、ラジオ体操といった軽めの運動でもOK。特に朝や夕方など、涼しい時間帯に短時間でも体を動かすことで、筋肉量をキープし、水分代謝を高める効果が期待できます。

また、料理中や掃除中にかかとの上げ下げをする、洗濯物を干しながらスクワットをするなど、“ながら運動”もおすすめです。

漢方医学では、どの季節においても旬の野菜を摂ることが健康維持のために重要だと考えます。そのため、夏は、トマトやきゅうりなどの夏野菜を積極的に食べましょう。

夏野菜は水分やカリウムなどのミネラルを多く含む食材が多く、体の熱を冷ます作用や、余分な水分を取り除く作用が期待できます。夏野菜のサラダなど、シンプルな食べ方がおすすめです。

ただし、体が冷えやすい気虚タイプの人は、生野菜を摂り過ぎると体が冷えて逆効果になる可能性が。しょうがやねぎ、にんにくといった体を温める作用のある食材と組み合わせたり、火を通して調理したりすることで、胃腸を労りながら必要な栄養が摂れます。

冷房の設定温度を下げ過ぎると、室温が低くなり過ぎて体や脾の冷えを招くうえ、外との寒暖差が大きくなり自律神経が乱れやすくなります。

冷房の温度は高めに設定し、部屋を冷やし過ぎないように注意しましょう。外出先ではストールなどを活用したり、電車やバスなどで冷房の風が直接当たらないようにしたりすることも大切です。

また、水分摂取では冷えたものを大量に飲むのは避け、常温程度の水分を少しずつ摂ることを心がけて、内側からの冷えを防ぎましょう。

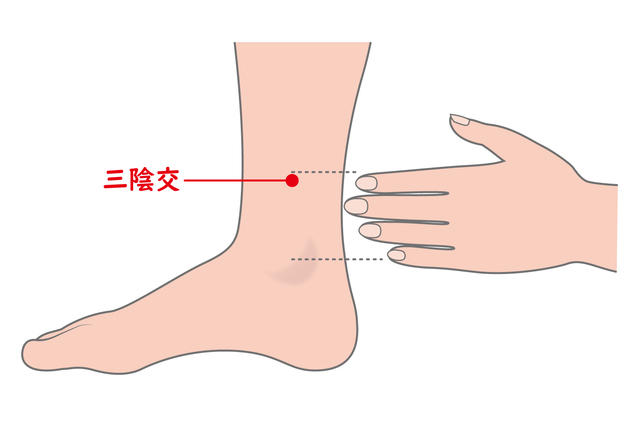

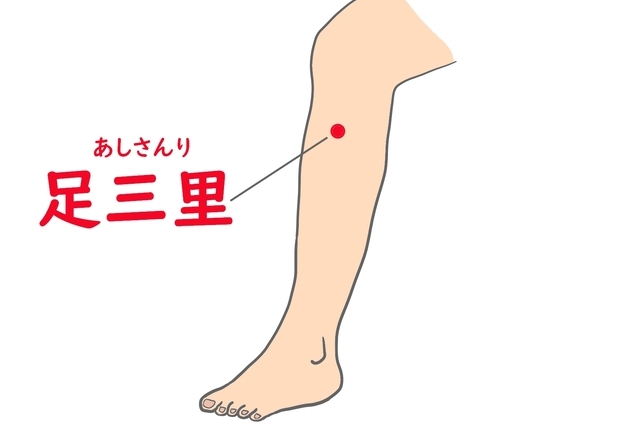

ツボ押しも、手軽にできるセルフケアのひとつ。特におすすめなのが「三陰交(さんいんこう)」と「足三里(あしさんり)」です。

内くるぶしから指4本分上にあるツボ。冷えやむくみ、婦人科系の不調にも効果的。

膝のお皿から指4本分ほど下の、すねの骨の外側にあるツボ。胃腸の働きを助け、疲労回復に役立ちます。

どちらも指の腹でゆっくりと5秒ほど押し、3〜5回ほど繰り返しましょう。就寝前などのリラックスタイムに押すのがおすすめです。

「根本から夏バテを改善したい」という人には、漢方薬の活用もおすすめ。漢方薬は心と体のバランスを整えて不調の根本にアプローチすることを得意としています。タイプ別に、以下の漢方薬がおすすめです。

気虚タイプ:六君子湯(りっくんしとう)

体力がなく、疲れやすい人に。胃腸の働きを高めて、胃に溜まった余分な水分を取り去ります。胃痛、胃炎、胃もたれ、食欲不振など消化器系の不調に幅広く使われます。

陰虚タイプ:清暑益気湯(せいしょえっきとう)

食欲不振や暑さによる倦怠感がある人に。体にこもった熱を冷まして潤いを与えるとともに、胃腸を元気にする漢方薬で、夏バテや熱中症の諸症状に用いられます。

水滞タイプ:五苓散(ごれいさん)

喉が渇き、尿量が少ない人に。水分代謝を整えて体に溜まった余分な水分を排出します。むくみ、下痢、嘔吐、頭痛などの症状に幅広く用いられます。

体質に合わない漢方を選ぶと期待する効果が得られないどころか、思わぬ副作用が起こる可能性があります。服用を検討する際は、漢方に詳しい薬剤師や医師に相談するのが安心です。

教えてくれたのは…あんしん漢方(オンラインAI漢方)薬剤師 碇 純子さん

編集/根橋明日美 写真/PIXTAほか

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

HEALTH

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

HAIR

PR

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2025年12月16日(火)23:59まで