HEALTH

親指の付け根や手首に違和感を覚えることはありませんか? それはスマホの使いすぎによる「スマホ腱鞘炎」かもしれません。親指や手首に負担をかけ続けると痛みやしびれが強くなり、日常生活にも影響を及ぼします。スマホ腱鞘炎の特徴やセルフチェックの方法、予防と改善につながる具体的なセルフケアをご紹介します。

◆あわせて読みたい

スマホ腱鞘炎とは、スマホの長時間使用によって起こる腱鞘炎のことで、医学的には「ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)」が当てはまります。親指から手首にかけては、2本の腱が通るトンネル状の腱鞘が伸びています。ドケルバン病は、そこに炎症が起きることで、手首の親指側に痛みやしびれが生じる疾患です。産前・産後や更年期の女性に多く見られる傾向があります。

特に、スマホではスクロールや文字入力などで親指を頻繁に使います。その操作によって親指の筋肉や関節に負担がかかりやすくなり、スマホ腱鞘炎につながるのです。

症状が進むと、親指を広げたり動かしたりするだけで強い痛みやしびれが走るようになるため、早めの対策が欠かせません。

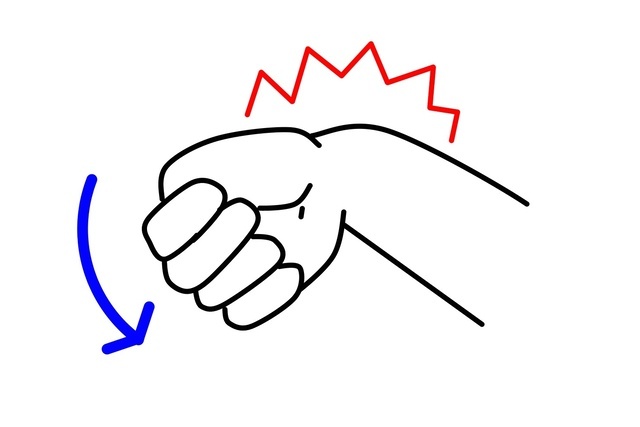

「スマホ腱鞘炎かも」と不安な場合はセルフチェックをしてみましょう。簡単にできるチェック方法が2つあります。「フィンケルシュタインテスト」と「フィンケルシュタインテスト変法」と呼ばれる下記の方法です。この方法で親指を引っ張ったり小指側に拳を倒したりした際に、親指の付け根や手首に痛みを感じたらスマホ腱鞘炎の可能性があります。こうしたセルフチェックで異常を感じたら、無理をせず早めに医師に相談したりセルフケアをしたりしましょう。

(1) 親指を手のひら側に曲げる

(2) もう片方の手で親指を小指側に引っ張る

(1) 親指を手のひらの中に入れて握り拳を作る

(2) 握ったまま小指側に拳を倒す

片手だけで持ってその手の親指でスクロールや入力を続けるやり方は、親指や手首に大きな負荷がかかってしまいます。日常的にスマホを使うなかで、ちょっとした持ち方の工夫がスマホ腱鞘炎の予防につながります。

おすすめは、片方の手でスマホをしっかり支え、もう片方の手で操作する方法です。スマホを操作するときは目の高さまで持ち上げるように意識しましょう。

片手で持って小指でスマホを支えたり、横向きにして両手で固定した状態で操作するのはNGです。かえって指や手首に負担がかかるため、できるだけ避けましょう。

スマホ腱鞘炎を予防・改善するには、日々の習慣の中に小さな工夫を取り入れることが効果的です。

スマホやパソコンを長時間続けて操作すると、知らず知らずのうちに手指に負担がたまります。1〜2時間に一度は作業を中断し、手を軽く振ったりリラックスさせる時間を作ったりしましょう。

スマホが近くにあるとつい理由もなく触ってしまうという場合は、物理的に遠くに置くなどスマホを触らないようにすることもスマホ腱鞘炎対策につながります。

無意識のうちに片方の手ばかりで操作している人は少なくありません。しかし、同じ手を酷使するとスマホ腱鞘炎を悪化させる原因になります。意識的にスマホを持つ手をこまめに入れ替えて、片方の手に負担がかかりすぎないようにしましょう。

また、スマホを持つ手に力を入れすぎないよう気をつけることも重要です。軽く支えるように持つだけでも手指への負荷は減少します。

ストレッチで血流を促進することで炎症の回復をサポートします。

(1) 手を前に出して手のひらを下に向ける

(2) 反対の手で指を手の甲側にゆっくり引く

(3) 10秒間指を反らして戻す

こうしたストレッチにより、指や手首の筋肉がほぐれます。痛みを感じない範囲で、複数回繰り返しましょう。

手指をマッサージして血流を促し、筋肉の緊張を和らげるのも効果的です。

特に、親指と人差し指の付け根部分を、反対の手の指で円を描くようにやさしくほぐしてみましょう。強く押しすぎると逆効果になるため、気持ちいいと感じる程度の力加減を心がけるのがポイントです。

スマホ腱鞘炎の痛みやしびれを緩和させるには、漢方薬を活用するのも選択肢の一つ。漢方薬は心と体のバランスを整え、症状の原因へアプローチすることを得意としています。飲むだけでいいため、セルフケアとして続けやすいのも特徴です。

スマホ腱鞘炎の痛みやしびれには、鎮痛作用に加えて「水分代謝をよくする」「血流をよくする」「体を温めて筋肉をゆるめる」などの働きがある漢方薬を選びましょう。

・桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう)

水分代謝をよくするとともに、体を温めてしびれ、痛み、こわばりに働きかけ神経痛や関節痛を和らげます。

・疎経活血湯(そけいかっけつとう)

筋肉や関節の血流を促すことでしびれや痛みを取り去り、神経痛や関節痛などを和らげます。

漢方薬は自然由来の生薬でできているため、西洋薬よりも副作用が少ないとされています。ただし、体質や症状に合っていないと思わぬ副作用が起きる可能性もあります。自分に合った漢方薬を選ぶために、服用する際には漢方薬に詳しい医師や薬剤師に相談しましょう。

教えてくれたのは…あんしん漢方(オンラインAI漢方)薬剤師 碇 純子さん

編集/根橋明日美 イラスト・写真/PIXTAほか

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

HEALTH

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

SKINCARE

PR

HAIR

PR

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2025年12月16日(火)23:59まで